“发现得了,保护得下” 济南探索考古前置新模(2)

第一是率先在全省将考古环节提前到土地出让前;第二是以区域为单位,在全国首次对“可能埋藏文物遗存”的区域进行风险等级评估分级,从而做到有的放矢,精准勘探;第三是对发现的地下文化遗存根据具体情况分别处理。比如,对发掘中遇到的重要遗迹进一步提出保护建议,这一点在董家街道元代郭氏墓地的发掘和研究中做得比较典型。

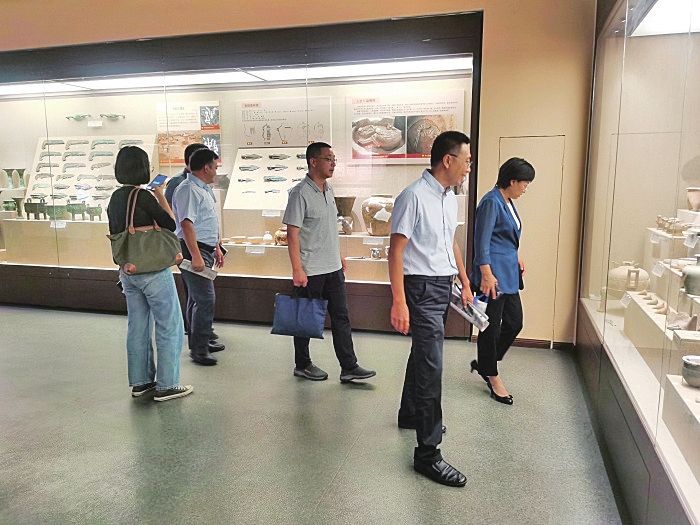

东营市文化和旅游局调研组一行到济南市考古研究院调研考古前置政策

东营市文化和旅游局调研组一行到济南市考古研究院调研考古前置政策

郭俊峰告诉记者,“调查+勘探”新模式保障了考古前置政策的顺利实施,促进了文物保护和利用。越来越多的地下文化遗产正在被保护下来。很多新发现的遗址墓葬得到永久保护和展示,达到了文化遗产保护利用的目的。

郭俊峰说,采取了考古前置措施后,解决了文物保护和建设单位之间的矛盾,优化了营商环境,降低了企业经济和时间成本。从2021年1月《考古前置补充意见》实施至2022年6月,全市共进行考古调查项目600余项。这些工作确保了济南东绕城高速拓宽、济南国际医学科学中心等一大批省市重点项目的落地实施。

8月25日,东营市文化和旅游局党组成员、副局长贾密林一行4人,到济南市考古研究院调研考古前置政策。市考古研究院负责人郭俊峰、副院长柴懿接待了调研组一行。郭俊峰详细介绍了济南“考古前置”政策出台的背景、采取的措施、面临的问题以及取得的成果。

考古人员在工地施工前先行进行考古勘探

考古人员在工地施工前先行进行考古勘探

济南市考古资源丰富,“考古前置”后取得较大成果

在此背景下,经过前期充分调研和研究,2020年6月,济南市在全省率先出台了《济南市人民政府关于推进国有建设用地考古调查勘探发掘前置工作的实施意见》,规定国有土地出让前必须要进行考古调查勘探。半年实践后的2021年1月,济南市又推出《济南市人民政府关于推进国有建设用地考古调查勘探发掘前置工作的补充意见》,进一步把地下文物分布风险分区域分等级。

节省了大量资金,发掘了大量文物遗存

更重要的是,考古前置的调查勘探发现了大量古代遗迹,发掘出土了大量文物遗存,展示了济南古代文明的灿烂成就和对中华文明的贡献,同时也为学术研究提供了坚强的支撑。考古前置实行以来,发掘项目数量和墓葬数量远超“十三五”期间市考古院的平均年工作量,出现了文化建设和经济建设双赢的局面。

记者了解到,2020年以来,济南市在全省率先实施国有建设用地供地前的“考古前置”政策,并取得了领先全国的成果。济宁、淄博、德州、东营、潍坊、烟台、日照、枣庄等兄弟城市纷纷派人前来济南市,调研学习考古前置政策,济南市的考古前置政策已经成为全国考古界的工作典型。

郭氏家族墓地是山东地区已知规模最大的元代砖雕壁画墓群,前后双室且纪年明确的元代砖雕壁画墓在山东地区也是首次发现。该墓地墓葬形制多样,出土纪年数量较多,是近年来山东地区乃至全国范围内元代考古的重要新发现。

在制度设计上,把考古纳入国有土地出让的先行条件,山东省“先考古,后出让”的政策在济南率先落地实行,而“调查+勘探”的济南新模式也是这一政策的创新点。

郭俊峰说,要做到这些,就必须深入贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”考古工作方针的新探索,这样做的结果就是提升了济南乃至山东文物保护工作的水平。济南市的考古部门在这方面的创新措施有三个:

地下文物由于其埋藏的复杂性和发现的偶然性,发现难度较大,但却是记录灿烂文明、传承历史文化的重要载体,是不可再生的文化资源。

考古前置的“先考古,后出让”保护理念逐渐深入人心,众多考古遗迹得以保护利用。2021年,全市考古前置政策的推出对遗产保护起到了巨大的推动作用。包括中央媒体在内的各级媒体广泛地宣传了济南的历史文化,让济南取得了巨大的社会效益和经济效益。

郭俊峰介绍,市考古研究院在考古前置政策实施以来,取得较大的成果。截至目前,共完成考古调查项目698项、考古勘探项目176项,共计9958万平方米;发现并原址保护古遗址17处;对20个项目进行了考古发掘,发掘古代墓葬756处,发掘面积11350平方米,出土文物1923件(套)。其中济南元代郭氏家族墓被评为山东省“五大考古新发现”,目前仍有重要考古发现项目正在进行中。

文章来源:《考古》 网址: http://www.kgzzs.cn/zonghexinwen/2022/0907/2191.html